L’histoire de l’état civil français commence bien avant sa laïcisation en 1792 !

Auparavant, c’était les paroisses qui avaient l’obligation de tenir des registres de baptême, mariage et sépulture.

Dans cet article, je vais te raconter, en 7 dates clés, l’histoire de l’état civil français.

1215 : Le Concile de Latran

Le concile de Latran marque l’apogée de la chrétienté médiévale. 800 abbés et 400 évêques se réunissent autour du Pape Innocent III afin de prendre de nombreuses décisions qui renforceront l’emprise du Saint-Siège sur la chrétienté occidentale.

Parmi les innovations majeures de ce concile figure l’obligation pour les curés de tenir des registres de baptêmes et de mariages afin de vérifier l’absence de liens de parenté entre les futurs époux. Le droit canon chrétien interdisait les mariages entre parents jusqu’au 4ᵉ degré.

L’Église ne supportait pas la consanguinité, ces unions débouchant sur une dégénérescence génétique mais également sur un repli communautaire.

À noter également que c’est lors de ce concile qu’est prise la décision de publier des bans à l’occasion des mariages. Les évêques n’autorisent ainsi que les mariages pour lesquels les deux conjoints, l’homme et la femme, auront publiquement exprimé leur consentement. C’est ainsi la première fois dans l’Histoire que la société accorde aux femmes le droit de disposer d’elles-mêmes.

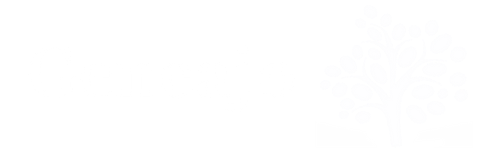

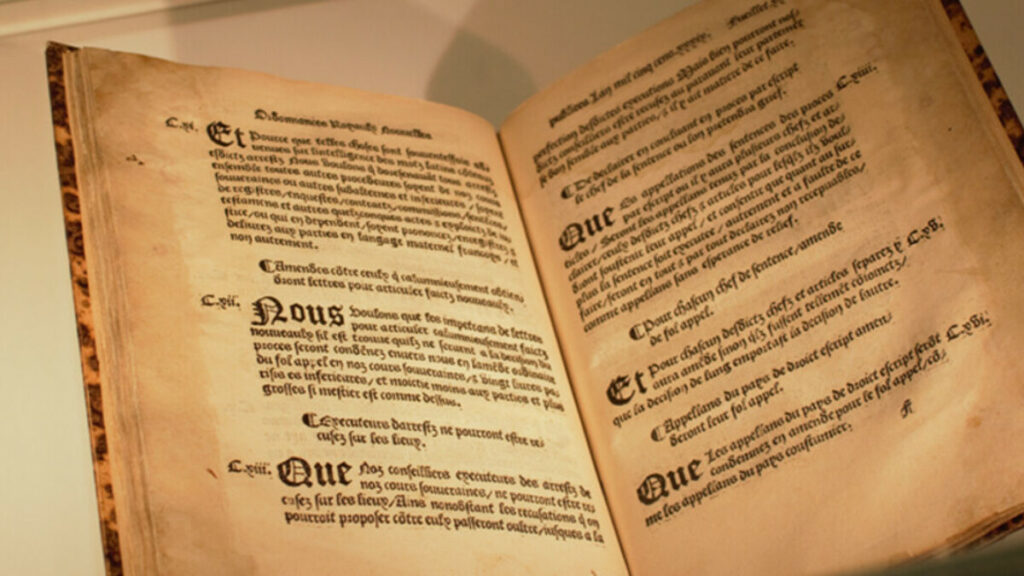

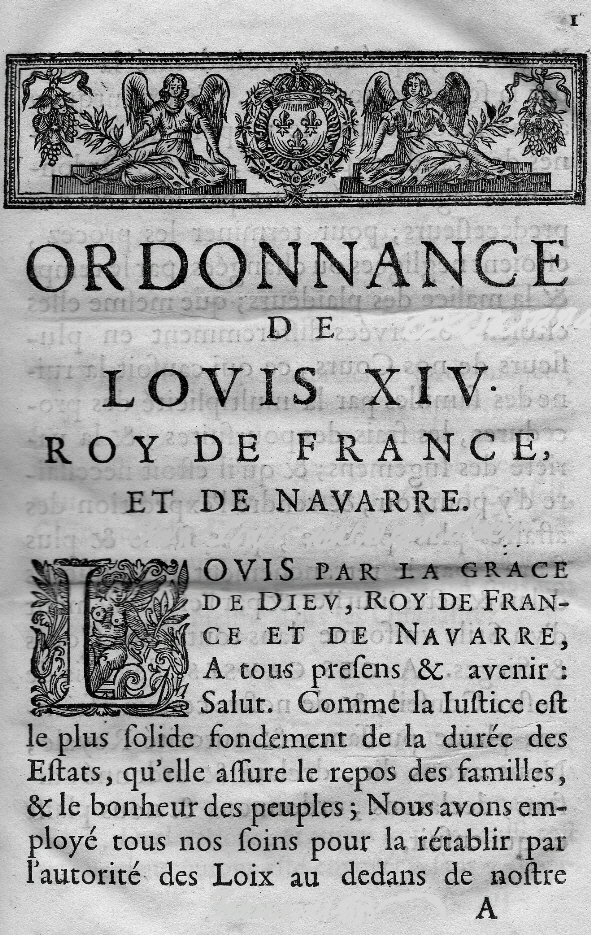

1539 : L’ordonnance de Villers-Cotterêts

Signée par François 1er dans son château de Villers-Cotterêts en août 1539, cette ordonnance marque véritablement la naissance de l’état civil français.

Elle impose ainsi la rédaction de tous les actes administratifs et juridiques en français au lieu du latin.

Les curés devront également procéder à l’enregistrement des naissances par écrit dans des registres spécifiques, cela permettra de prouver la majorité ou la minorité de l’individu concerné.

Ces registres seront déposés chez le représentant du roi.

À noter également que cette ordonnance est le plus ancien texte législatif pour partie encore en vigueur en France, ses articles 110 et 111 (concernant la langue française) n’ayant jamais été abrogés.

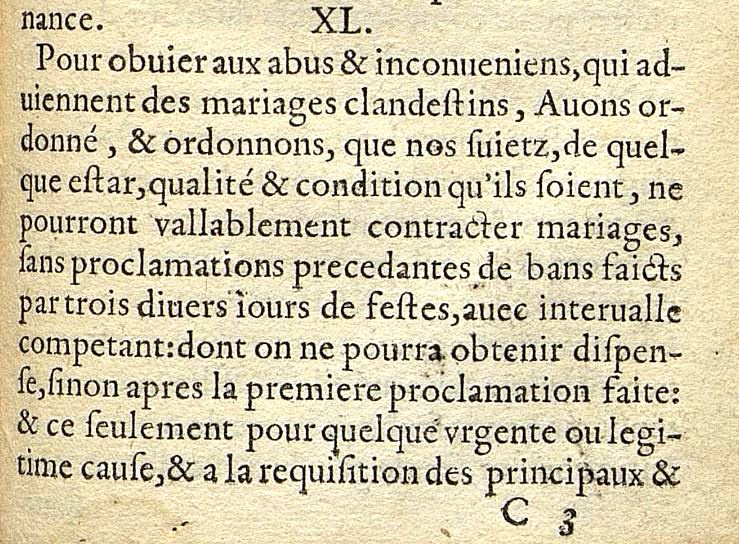

1579 : L’ordonnance de Blois

Promulguée par Henri III, ce texte est une étape fondamentale du droit public français.

Il décrète notamment que, comme les baptêmes, les mariages et les sépultures doivent être enregistrés par les curés. Cette mesure visait notamment à éviter la polygamie, les mariages clandestins et les rapts.

Les curés devaient fournir chaque année les registres des baptêmes, mariages et sépultures de leur paroisse.

À partir de cette ordonnance, le mariage doit être célébré uniquement par un prêtre et devant 4 témoins et les mariés doivent obligatoirement avoir le consentement de leurs parents même s’ils sont majeurs.

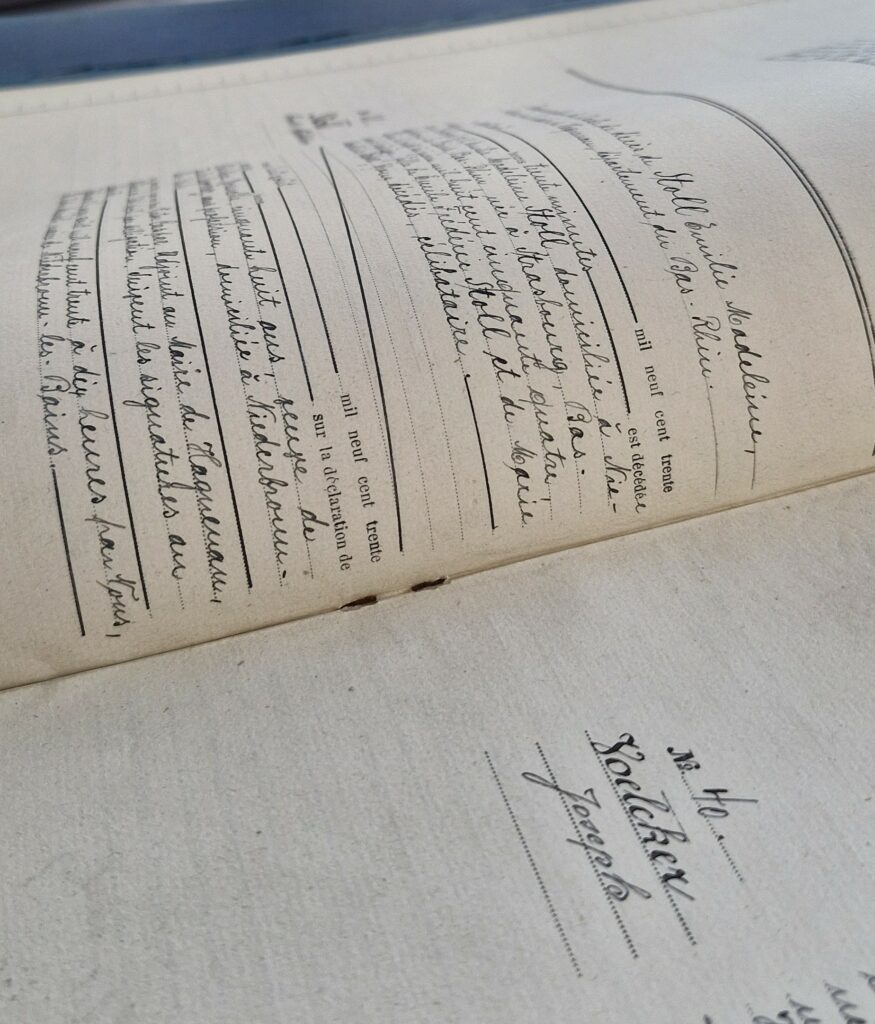

1667 : L’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye

Louis XIV impose la tenue des registres paroissiaux en double exemplaire. L’objectif étant d’éviter les pertes, mais également les fraudes.

Le premier exemplaire, nommé la « minute », était conservé par le curé, tandis que le second nommé la « grosse », était déposé au greffe du tribunal royal le plus proche.

Dans une circulaire datant de 1736 Louis XV insiste sur le fait que les registres doivent être tenus en double exemplaire identique, renforçant ainsi le Code Louis qui était peu respecté à l’époque.

1792 : La création de l’état civil laïque

Le 20 septembre 1792, l’Assemblée législative apporte des changements considérables pour l’état civil.

Désormais, Les actes de naissances, mariages et décès de tous les Français, quelque soit leur religion, sont enregistrés dans des registres d’état civil en mairie. La tâche est donc confiée aux maires et non plus aux curés.

Ces registres seront tenus en double exemplaire, et on y rajoute des tables alphabétiques annuelles et décennales.

Les registres paroissiaux ne sont cependant pas supprimés. Après la Révolution, ils seront appelés “registres de catholicité”.

Le divorce par consentement mutuel est désormais autorisé et facilité, il suffit pour l’un des époux de stipuler une « incompatibilité d’humeur » dans le couple ! Il sera supprimé en 1816 avant d’être rétabli en 1886.

1877 : La Circulaire de Jules Simon

Suite à l’incendie de l’Hôtel de Ville et du Palais de Justice de Paris en mai 1871, toutes les archives ont été détruites, et notamment les registres d’état civil.

Pour éviter que cela se reproduise, décision est prise de créer le livret de famille, qui sera conservé par les familles elles-mêmes. Il sera ensuite étendu à toute la France en 1884.

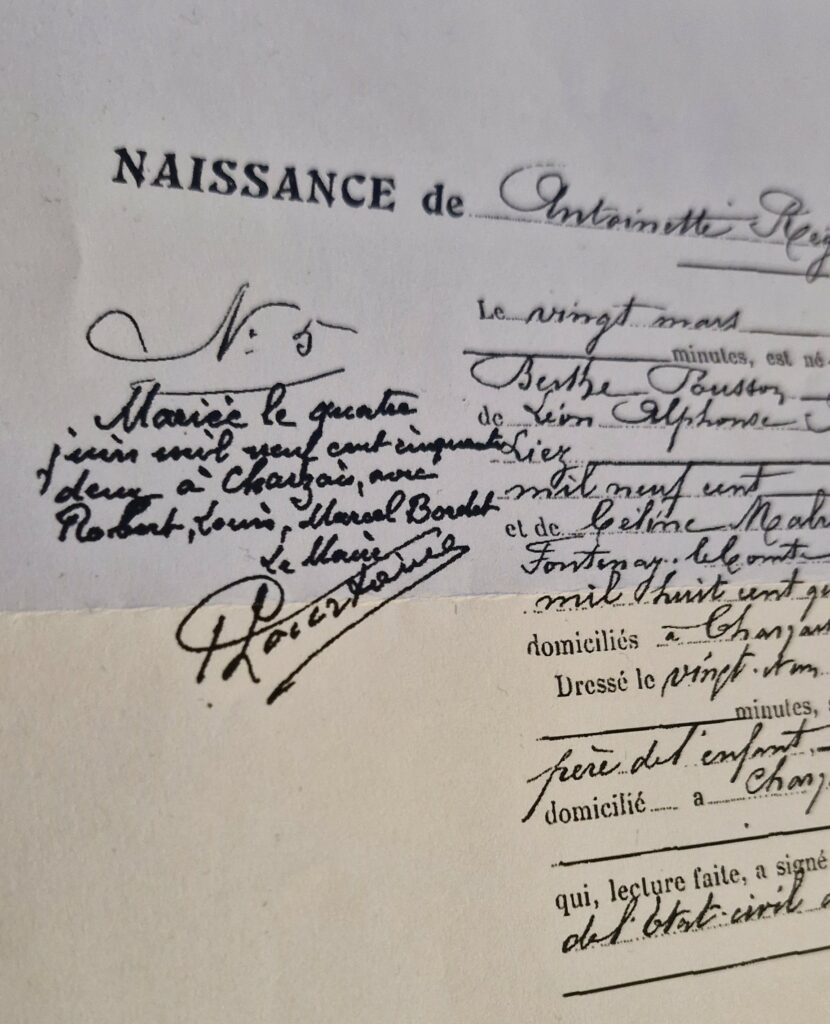

À partir de 1886 : Les mentions marginales

Petit à petit des mentions en marge des actes sont apposées par l’officier d’état civil.

Ainsi, sur les actes de naissance sont mentionnés :

- Le mariage

- Le décès

- La reconnaissance d’un enfant naturel

- La légitimation

- L’adoption par la nation

Sur les actes de mariage :

- Le divorce

- La réconciliation des époux séparés de corps

- L’action de mainlevée d’opposition au mariage

Sur les actes de décès :

- Mort pour la France

- Mort en déportation

À bientôt !